张黎:守得住心,方得始终

“为了教书,为了学术,我放弃了很多翻译机会。真的没有时间啊!只有守得住心,才能坚持到最后。”

——张黎

自孔子开创私学以来,老师们经历过一日为师终身为父的时代,也面对过被称为“臭老九”的苦难,更多的时候是默默无闻,教书育人。虽然贡献比不上邓稼先钱学森这样的两弹元勋,但是在精神上他们是一致的。这种精神叫做责任感。她西班牙语专业毕业,为了为国家培养更多的葡语人才,为了自己的“强国梦”选择了当葡萄牙语教师;她在学校缺老师的时候毅然挑起重担,以一人之力,在其青春之年,用瘦弱的肩膀扛起一个系;当时的系里只有她和外教二人,她一个人要带所有的七八门葡语课,还需要当外教的陪同翻译。如今葡语教学已经走向正轨,学生有很多参加各种外事活动的机会。回忆起当年的艰辛岁月,她只是云淡风轻的微微一笑。面对各种高新的诱惑和优厚的待遇,她不屑一顾;别人在地中海感受海风的吹拂,她一心教书不嗔不怒。她就是张黎。

一 毕业留校 葡语自学

1977年,鲁晏宾和王锁瑛在上海外国语大学创办了葡萄牙语本科专业,并任教十余年。1991年,鲁晏宾夫妇远赴葡萄牙。上海外国语大学面临着葡语教师的缺乏。这时正逢张黎的毕业季,她西班牙语专业出身,成绩优异,本来有大好的就业机会,可是为了圆自己的强国之梦,留校之梦,她毅然选择改专业——葡萄牙语,西班牙语的近亲。“当时的葡语专业是五年一届,一个班10人左右学生已经招了,可是没有老师教。我选择留下来,与这些学生们共同成长。”

虽说是近亲,葡萄牙语和西班牙语还是有诸多不同。“看是可以看懂,但是语法啊发音啊系统的东西还是要从头学的。我就一边自学一边备课一边教,起步真的是很艰辛。”她阅读了大量的葡语书籍,天天汲取知识的养分,恨不得将知识灌入自己的脑海以便课上传授给学生。一个人的道路是枯燥而艰辛的,而张黎义无反顾。“葡语教研室只有我一人,相比西班牙语专业的热闹,我有时候也会感到孤独。还好和西班牙语教师们都比较熟悉,他们常常安慰我鼓励我。”

曾经的同学们有的活跃在翻译领域,有的在国外享受着优厚的待遇,有的在西班牙语相关领域驰骋,只有她改行选择葡萄牙语。西班牙人都说葡萄牙语是他们的方言,所以很多西班牙人都不屑于学习葡萄牙语,尽管很接近。而葡萄牙人从小学习西班牙语,基本人人都能听懂西班牙语。张黎为了梦想,为了责任,由西班牙语这门“大语种”转向葡萄牙语,这门所谓的“方言”。

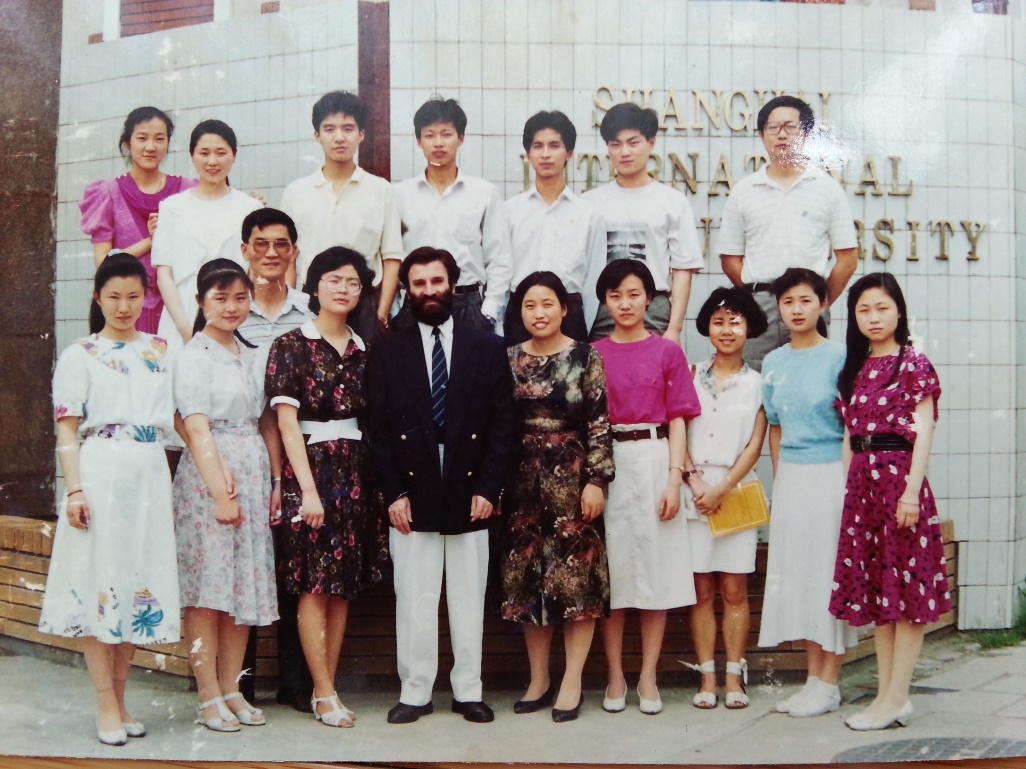

(1990年张黎大学毕业照第三排左三)

二 教师之缺乏 教学之艰辛

在教学过程中,如果说张黎是核心,以一人之力扛起一个系,那外教Manuel Tavanes de Pinho 则是中流砥柱。他是由葡萄牙著名的卡蒙斯学会排遣来中国传播葡语文化。从1991年起,他在上海外国语大学葡萄牙语专业任教,一呆就是近10年。“Manuel 特别负责,对学生也很好。他经常向葡萄牙的相关机构给我们的学生申请书籍,并且每年在学校都举办葡语的文化活动。现在那些书籍也都在我们系的图书室。”一个老师是好老师的标准就是以学生为中心,我相信不厌其烦的为学生申请书籍,给他们举办文化活动,使其深入其间,更好的掌握葡语和葡萄牙文化,这样的外国友人,必是深深的爱着他的学生,也一定是一位好的教师。

张黎不但需要代课还需要担任外教的翻译。当时学校有规定,外教每周五需要开会。每当这时,张黎必会陪同。“他不懂中文的,我陪着他开会是责任。”有时候需要给外教送材料,张黎特地绕路去他家。Manuel外教为我们带来了葡萄牙文化,我们送给他关怀温暖。试想在异国他乡旅居十余年只是为了传播文化,这是怎样的一种的精神呢?也许不是每个外国人都像白求恩那样轰轰烈烈,声名远扬,但在某种程度上,有一种人道主义情怀和对中国人民的爱是相通的。“有一次他耳朵疼,我带他去医院,结果是耳耵聍堆积。”一个人身在异国诸多不便,诸多困难。但他都一一忍了过来,并不为此而放弃自己的追求。在他晚年中国政府授予他“白玉兰奖”表彰其对中国的重要贡献。

“Manulel先生还是极其认真的人。他不能忍受错别字。当时我的一项工作就是帮他打印信件,给学生打印资料和考卷。我们用的是油印打印机,不能改的。我经常打印错了就重新打印,光是信件就超过几百封。”张黎回忆当时的岁月,依然对打印这项枯燥而考验人耐心的工作记忆犹新。

(与第一届学生的合影,外教一排左4,王锁瑛一排右5,张一排右4)

说到当时教学最大的问题就是备课,“开设的课程有精读,听力,应用文,语法,历史,文学,翻译等等,课程与今日相差不多,可是老师只有我和外教。所有的课都要重新选材料备课。”听力课和精读课的录音材料都是张黎和外教两个人录音。陈旧的设备,一遍遍的录音,装点了曾经的艰辛岁月。

另一个问题是教材。“也许对大的专业教材不是问题,如英语日语,已经有很完备的体系。但是像葡萄牙语这样的小专业一切要从头开始。”之前王锁瑛老师带领编写的教材内容比较陈旧,里面有很多文革时期的内容现在用不上了,想要编写与时俱进的实用材料,就要一点点找材料编辑,讲解。“当时教材的出版是一件很困难的事情。先要申请‘油印’基金,然后两轮学生用过‘油印’的教材才可以申请出版基金。而我们的学生五年一届,两轮下来要10年时间。所以很长一段时间学生们用的都是使用‘油印’的教材。”

八九十年代正逢改革开放的高潮,有很多葡萄牙语的翻译机会。很多老师出国,很多老师下海,很多老师接了大量的翻译,而她依旧默默地备课,默默地教书。“当时很多葡语材料都是西班牙语老师们翻译的,我实在太忙了。也有一些老师到了国外觉得很好就不回来,这就造成了老师的断层。我是年轻一代教师的第一人。做学问一定要守得住。”她淡然地笑笑,坚定的眼神中透露出对梦想的坚守。这是一种怎样的对学术对学生的爱,才能让一个人毅然放弃更优越的生活,守着这三尺讲台,守着这一方书桌。

(张黎在办公室)

三 老师也是好朋友

张黎留校的时候只有20多岁,和学生相差三四岁。亲和的气质使她和学生亲同兄弟姐妹。“我经常和他们一起听外教的课,他们听不懂的课后我再给他们解释。”同堂上课,课后辅导,随堂翻译,构成了张黎这些年的生活。“很辛苦,每天时间精力都在备课教学和学生身上。”葡萄牙语专业就是在这样艰难的环境里由老师带领着学生摸爬滚打走出来的。

张黎带的第一届毕业生共10人,其中有2位留校——徐亦行和张敏芬。有2位学生去澳门修法律,还有其他的学生也都活跃在和葡语相关的各个领域。“因为我们年龄相差不大,关系都很好。有时候我去澳门开会还会叫我曾经的学生,现在的朋友出来吃顿饭。”

(张黎与学生合影)

改革开放以后兴起了中国热,有一批动画片要翻译成各个语言。张黎带着学生们参与了上海美术电影厂的动画片配音工作。“这是非常有意思的工作,我记得我带着学生们给很多动画片配音,比如舒克和贝塔。”在实践中学生的葡语水平得到很大的锻炼和提升。暑假学生们也有去澳门大学暑期实践的机会。

“搬到松江以后可以感觉到学生们的文化的断层,他们对老上外的了解不如当年我们在虹口学习的时候。”不仅葡萄牙语专业,所有上外的学生不可避免的出现了文化断层。我们不了解学校的历史,我们不了解我们的老校长们,我们也不了解上外的故事,学者们的故事。

(1998年陪同葡萄牙卢济亚达大学的校长和校董参观上外)

如今学生们已经用上了正规的出版的教材,有了商务印书馆出版的葡汉字典,课外读物数不胜数,教师队伍也越来越庞大。提起对于现在学生的看法,张黎说道:“他们知识面广,接触的东西多,这是他们的优势。只是现在的诱惑也多,电脑游戏机等等。一般大一大二的学生有着对知识的好奇,可以坐得住。大三经历迷茫期,学生不知道要什么也不知道以后要干什么。而大四毕业以后出路好的都是那些清楚自己目标的学生。”让张黎印象深刻的是她的一位学生钱鸣峰。“他一直清楚自己要什么,对电脑和编程很感兴趣。但是由于家境不太好,他选择了外派几年赚够钱然后做自己喜欢的事情。后来他去美国重点大学念MBA,现在在美国德勒公司上班。”

这让我不禁想到当年张黎自己的选择和坚持。也许大学还没毕业,她就一直清楚自己要什么,自己想成为怎样的人。从小出生在上海,成长在上外,她想把自己的青春热血,自己的才情智慧,都奉献给她的母校——上海外国语大学。所以她的道路一直是笔直向前,坦荡光明的。这是一条有关葡萄牙语,一门曾经辉煌如今依旧重要的语言的道路。

她有着坚定的方向,清晰的梦想,执着的坚守和高于一切的责任感。在执教的25年间,她只赴葡萄牙科英布拉大学访问一年,其余时间都是默默地代课,默默地陪着学生们成长,甘当垫脚石,甘当螺丝钉。如今她的学生们已经活跃在与葡萄牙语相关的各个领域,分布在若干国家。而她,还是静静地守护着上外这片净土,守护着一群又一群由稚嫩走向成熟的学生。师者,传道授业解惑也。张黎,用她的抉择,向我们展示了何为师者之风采。她几十年如一日奋斗在葡语教学的前线,用自己的行为,告诉我们如何定位自己的目标和方向。她如同爱护自己的孩子般爱着学生们,用自己的爱心,浇灌着一届届学习葡语的莘莘学子。守得住初心,方得梦想之始终。

(张黎在课堂)